研究紹介

当研究室では、希土類金属間化合物の物質探査とその低温電子物性測定を進めています。

1.新規かつ新奇な物質合成に挑む。

新物質合成に挑戦する研究室です。失敗を糧に合成方法や育成条件を探っていきます。新しい物質合成方法の開発もめざしています。世界に先駆けて、新物質合成に成功したときの喜びを想像してみてください。

2.電子物性の基底状態を明らかにする。

新規かつ新奇。希土類金属間化合物は磁性と伝導が複雑に関係した多彩な電子物性の宝庫です。極低温では物質の本質である「基底状態」が観測できます。抵抗率・ホール効果・磁化・熱電能など基礎電子物性を極低温(約1K)まで測定することで、世界で初めてその物質の電子物性を解明します。

3.磁場や圧力、元素置換によって電子物性をコントロールする。

温度、磁場、圧力は物質の電子状態を決定する重要な外場です。合成した物質に外場を加えることにより電子物性をコントロールしたり、特殊な測定を行います。また、元素置換を用いて、性質を調節することも試みます。

新しい電子材料を得るためには、さまざまな物質を合成し、その電子物性を解明していくことが重要なのです。

共同研究を下記の大学の人たちと進めています。

広島大学(キラル磁性、光電子分光(Yb系化合物)、 圧力効果(Yb系化合物))

東京大学物性研究所(圧力効果、極低温測定、強磁場下測定)

立命館大学(光電子分光測定(Ce系化合物))

新潟大学(dHvA効果)

神戸大学(赤外分光、バンド計算)

上図:重い電子系超伝導体Ce2CoIn8の単結晶

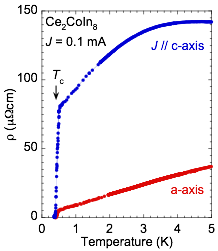

左図:重い電子系超伝導体Ce2CoIn8の

電気抵抗率の温度変化

0.4K(絶対零度まであと0.4℃のところ)で超伝導を示すことがわかる。

良質な単結晶育成により鮮やかに

超伝導転移(ゼロ抵抗)が観測された。

また、電流方向の違いによる抵抗率の大きさの変化(異方性)も明らかにできた。

Copyright © ohara-lab.web.nitech.ac.jp All Rights Reserved.